© Peter Förster dpa/lah

Homepage: Das Trauma des Schießbefehls

Historiker Jochen Maurer untersucht das Selbstbild von Soldaten an der einstigen innerdeutschen Grenze

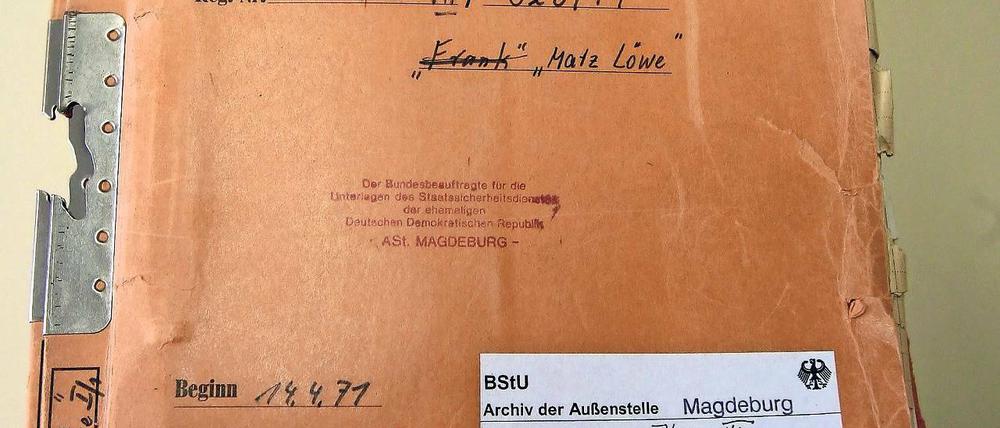

Der Schießbefehl war nicht schriftlich formuliert, aber er existierte. Jochen Maurer ist sich sicher, dass der täglich mündlich formulierte Tagesbefehl an die Grenzsoldaten wie auch der halbjährlich ausgegebene Grundsatzbefehl genau so gedeutet werden muss. Unter allen Umständen sollten die Grenzsoldaten verhindern, dass es „Grenzdurchbrüche“ gibt. Das konnten die Bewacher nur so verstehen, dass notfalls auch geschossen werden sollte, konstatiert Maurer. Für Grenztruppen der Staatssicherheit gab es hingegen tatsächlich einen schriftlichen Schießbefehl (s. Foto).

Jochen Maurer ist Sozialwissenschaftler beim Zentrum für Militärgeschichte und Sozialforschung in Potsdam (ZMSBW). In seinem jüngst erschienenen Buch „Halt – Staatsgrenze!“ befasst er sich mit der innerdeutschen Grenze, dem „eisernen Vorhang“. Wie brisant das Thema heute sein würde, war noch nicht abzusehen, als er seine Doktorarbeit vor einigen Jahren anmeldete. Die durch die Flüchtlingskrise hervorgerufene Diskussion um die europäische Grenze und deren Sicherungsanlagen füge sich in den historischen Wandel von Grenzbegriff und Grenzbedeutung. „Das sind politische Fragen, die noch nicht abschließend geklärt sind“, so Maurer. Gleiches gelte für andere gegenwärtig existierende rigide Grenzsysteme, wie die an der Grenze der USA und Mexiko oder derjenigen von Israel zu Palästina.

Auch die innerdeutsche Grenze zu DDR-Zeiten sei noch lange nicht abschließend beurteilt. „Da lagern noch mehrere Hundert Meter Akten, die erforscht werden wollen.“ Was sich genau an dieser Grenze abspielte und wie sich die diensthabenden Soldaten dort gefühlt haben, welches Selbstbild sie hatten, das will Maurer mit seiner Forschungsarbeit herausfinden.

Zwar sei immer wieder verbreitet worden, dass es sich bei den Grenzern um eine Elitetruppe gehandelt habe. „Aber der Alltag und das Selbstverständnis sahen anders aus“, so Maurer. Es sei sehr schwierig gewesen, hinreichend Personal für die Grenzsicherung zu finden. Das habe auch an der politischen Kontrolle und dem Druck durch Stasi-Mitarbeiter gelegen. Auf ungefähr zehn Soldaten kam ein Stasi-Mitarbeiter. „Das wussten auch alle“, so Maurer. Schon deshalb sei der Dienst nicht sehr angenehm gewesen.

Grenzposten, die als zu unzuverlässig galten, seien schnell abgezogen worden. Daher hätten ständige Personalknappheit und entsprechende Überstunden geherrscht. Den Posten habe sich zudem unmittelbar an der Grenze ein ganz anderes Bild gezeigt, als ihnen im politischen Unterricht vermittelt wurde. Am Zaun stehend sei den Grenzsoldaten nur zu klar geworden, dass es nicht darum ging, den massenhaften Einfall des Klassenfeindes ins Arbeiter- und Bauernparadies zu verhindern. Es ging darum, den real existierenden Sozialismus vor dem Ausbluten zu bewahren. Permanent habe die Drohung: „Pass auf, sonst geht es nach Schwedt!“ im Raum gestanden und erheblichen Druck aufgebaut. In Schwedt befand sich das Militärgefängnis. Die Geschichte des Gefängnisses und seiner Insassen ist allerdings nur schwer zu erforschen, da die meisten Unterlagen bis heute als verschollen gelten.

Der Dienstablauf unmittelbar an der Grenze lasse sich allerdings recht gut nachvollziehen. „Wenn ein Grenzsoldat geschossen und dabei jemand getötet hatte, war er natürlich traumatisiert“, erklärt Maurer. Der Schießende sei zwar ausführlich belobigt und als Vorbild hingestellt worden. Aber er wurde auch schnell an einen entfernten Posten versetzt, damit er keinen weiteren Kontakt mehr zu den anderen Grenzern hatte – um diese nicht zu verunsichern.

Die innerdeutsche Grenze sei in drei Teile gegliedert gewesen, so Maurer:die grüne Grenze (Nord und Süd), Berlin und CSSR/Polen (Binnen- bzw „Friedensgrenzen“). Die Berliner Grenze sei deshalb ein Sonderfall gewesen, weil Berlin unter ständiger Beobachtung der Weltöffentlichkeit gestanden habe. Deshalb habe man keine Minen oder Selbstschussanlagen an der Stadtgrenze aufstellen können: „Das war politisch verpönt.“ Immer wieder habe es Diskussionen gegeben, ob der Schießbefehl ganz abgeschafft werden sollte. Aber die politisch Verantwortlichen seien sich sicher gewesen, dass der Schießbefehl Bestand haben müsse, um die Abschreckung zu gewährleisten.

Die Grenze zur CSSR war durchlässig. Aber 95 Prozent der Flüchtenden wurden von der CSSR abgefangen und dann wieder in die DDR zurück gebracht. Nicht immer war der Kontakt zwischen den Grenzern und der grenznahen Bevölkerung rundum erfreulich. Soldaten, vom Dienst gestresst, randalierten nicht selten betrunken in Dorfkneipen. „Das war eine Druckbetankung“, so Maurer. Im Gegenzug verprügelte die Dorfbevölkerung die lautstarke Soldateska oder verweigerte den Ausschank. Nicht wenige der Grenzsoldaten verließen die Truppe in Richtung Westen. Die Motive dafür waren ganz unterschiedlich. Sie reichten von privaten Schwierigkeiten bis zum politischen Protest. Und bisweilen übten die Soldaten auch Gewalt aus, um den Weg für sich freizubekommen.

Richard Rabensaat

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false