© Jessica Cashman

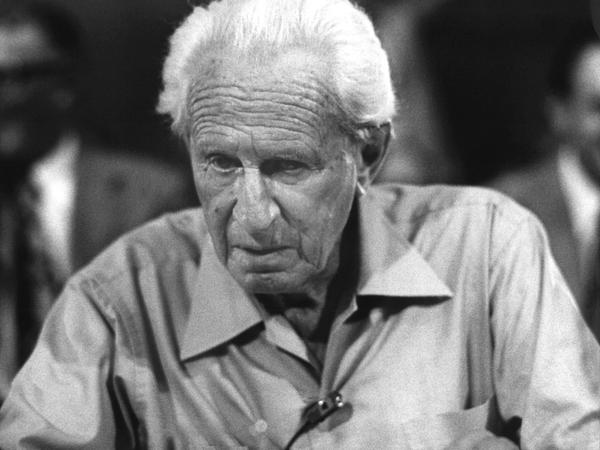

Sohn und Enkel über Herbert Marcuse: „Sein Rat war immer: Weitermachen!“

Der Philosoph Herbert Marcuse gilt als „Vater der 68er-Bewegung“. Sohn Peter und Enkel Harold über Treffen mit den Horkheimers und ein Grab auf dem Kompost.

Vor gut 15 Jahren haben Sie die Überreste Ihres Vaters und Großvaters, des Philosophen und Vertreters der Frankfurter Schule Herbert Marcuse, in Berlin beerdigt. Seine Asche galt davor als verschollen. Wie bitte verliert man eine Urne?

PETER: Herbert erlitt 1979 einen Schlaganfall während eines Besuchs bei Jürgen Habermas in Starnberg und starb kurze Zeit danach. Seine Frau Ricky Sherover wollte auf keinen Fall, dass er in Deutschland eingeäschert wird.

Weil er Jude war?

HAROLD: Genau. Mit dem Ergebnis, dass er dann – perverserweise muss ich sagen – in Österreich kremiert wurde, was ja im Grunde das Gleiche ist. Danach wurde die Urne in die Staaten geflogen, konnte aber aus rechtlichen Gründen nicht an eine Privatadresse geliefert werden, sondern musste zu einem Beerdigungsunternehmen. Eine Sekretärin aus der Rechtsanwaltskanzlei, in der mein Vater damals arbeitete, hatte das organisiert. Und als die Frau von Herbert zehn Jahre später starb, stand die Urne da wohl immer noch, ohne dass einer von uns mehr daran dachte.

PETER: Anfang der Nullerjahre kamen Anfragen, wo Herberts Grab sei. Da sagten wir uns: Wir sollten das eigentlich wissen. Ich habe dann etwas rumtelefonieren müssen, bis wir die Urne in New Haven ausfindig machten.

Die letzte Ruhestätte wurde dann doch Deutschland. Führte das nicht zu großen Diskussionen in der Familie in den USA?

HAROLD: Doch. Es gab sehr unterschiedliche Meinungen. Mein Vater Peter fand, da müsse kein großer Aufwand gemacht werden und die Asche könnte auf dem Komposthaufen in seinem Garten in Connecticut landen. Meine Schwester erinnerte daran, dass Herbert Nilpferdfiguren sammelte und die Nilpferde im Zoo von San Diego gerne anschaute, da sie so „absurd“ seien. Sie war dafür, die Asche in das Gehege zu streuen. Ich meinte, er sei eine öffentliche Figur, und war dafür, dass seine Überreste nach Berlin kommen.

© Miguel Villagran dpa/lbn

Wie fiel dann die Entscheidung?

HAROLD: Ich hatte eine Webseite über Herbert gebaut und nutzte sie, um die Öffentlichkeit zu befragen. Etliche Leute schrieben, dass sie sein Grab gerne besuchen würden. Daraufhin beschlossen wir, wenn Deutschland seine Asche haben wolle, würden wir ihn in Berlin begraben lassen. Das Deutschland von 2003 war ja ein anderes Deutschland als das der 1970er Jahre. Damals hätte ich das auch nicht unbedingt gewollt. Die Ausstrahlung der „Holocaust“-Fernsehserie, die Geschichtswettbewerbe des Bundespräsidenten mit NS-Themen, der Film „Das schreckliche Mädchen“, diese Dinge haben den Diskurs in Deutschland verändert. Der Berliner Senat erklärte sich bereit, ein Ehrengrab zu errichten. Zunächst auf zehn Jahre begrenzt, dann wollten sie weitersehen. Aber wir haben nichts mehr gehört.

PETER: Vielleicht ändert sich das ja jetzt, wenn das in der Zeitung steht.

Die Urne haben Sie im Handgepäck hergebracht?

PETER: Im Rucksack. Allerdings musste ich sie an der Flugzeugtreppe, bevor ich deutschen Boden betrat, einem Bestattungsunternehmen übergeben. Vorschrift! Abtransportiert wurde sie in dem Leichenwagen, der schon Benno Ohnesorg und Marlene Dietrich zum Friedhof brachte.

Sind Sie heute glücklich mit der Entscheidung?

HAROLD: Ich bin zufrieden. Ab und zu bekomme ich eine E-Mail mit Fotos von Leuten, die bei ihm am Grab waren und nach jüdischem Brauch Steine draufgelegt haben. Ich finde das passend.

PETER: Mir sind diese Rituale und Symbole nicht so wichtig. Ich hätte lieber, dass die Leute ihn lesen würden, statt sein Grab zu besuchen.

„Trump ist kein böses Monster, das plötzlich aufgetaucht ist“

© Wilhelm Bertram/dpa

In Deutschland wurde kürzlich der Reichspogromnacht vor 80 Jahren gedacht. Parallel zogen Antisemiten durch Bielefeld. Wie fühlt sich das für Sie an?

HAROLD: Wir sind in den Staaten gerade so beschäftigt mit unserem eigenen Antisemitismus unter Trump. Denken Sie an die Schießerei in der Synagoge in Pittsburgh. Als ich zuletzt nach München reiste, waren 20 Neonazis am Goetheplatz und Hunderte Gegendemonstranten. Wenn Sie mich fragen, ist es in Deutschland momentan besser als bei uns.

PETER: Die Geschichte der Vereinigten Staaten ist sehr stark mit der Bürgerrechtsbewegung und dem Rassismus gegenüber Schwarzen verbunden. Es besteht heute zum Glück ein Konsens, dass Rassismus ein großes Übel ist. Dem Antisemitismus wurde hingegen lange weniger Aufmerksamkeit eingeräumt. Mit dem Ergebnis, dass heute auch Juden wieder zunehmend Ziel von Aggressionen sind.

Weltweit ist die Linke in der Krise, Autokraten regieren, Trump brachte einen Anti-Intellektualismus zurück. Wäre Herbert Marcuse enttäuscht, wenn er das Jahr 2019 sehen könnte?

PETER: Ich bin nicht sicher, ob enttäuscht das richtige Wort ist. Ich denke, er würde es in einem historischen Kontext betrachten. Trump ist ja kein böses Monster, das plötzlich auf der Bildfläche aufgetaucht ist, sondern das Ergebnis einer Entwicklung, die schon länger schwelt. In seinem Werk „Der eindimensionale Mensch“, in dem Herbert die Auswirkungen einer kapitalistischen Gesellschaft analysiert, hat er das vorhergesehen: die Instrumentalisierung von Aggression auf Twitter. Das Überdecken von Missständen mit Konsumversprechen. Die Manipulation von Grundinstinkten, um aus dem Verlangen nach Geborgenheit und Sicherheit Profit zu ziehen. Ich bin sicher, mein Vater wusste, dass der Kapitalismus sich nicht einfach auf den Rücken rollt und stirbt.

HAROLD: Ich denke, die Klimakatastrophe, auf die wir zurasen, wird den Kapitalismus wohl eher in die Knie zwingen als jede andere Bewegung. Die kann niemand aufhalten, und auch die Reichen sind betroffen. Ein Privatjet hilft dir nicht, wenn du vor lauter Waldbränden nicht abheben kannst.

In Deutschland werden Marcuses Weggefährten Adorno und Horkheimer häufiger gelesen. Können Sie sich das erklären?

PETER: Mir ist das ein Rätsel. Nicht nur, dass Herberts Schriften wesentlich zugänglicher sind als die von Adorno oder Horkheimer, ich finde sie auch konkreter, was die Kritik an unserem Lebensstil angeht. Adorno und Horkheimer waren weniger beschäftigt mit realen Konflikten und Beziehungen. Mein Vater arbeitete in einem Buchladen, als er zur Frankfurter Schule stieß. Seine Kollegen hingegen vermissten im Exil in Santa Monica ihre Hausangestellten. Wenn wir zu Besuch kamen, schärften meine Eltern mir ein: „Wir treffen jetzt die Horkheimers, benimm dich!“ In Frankfurt wurde die Studentenbewegung militant und besetzte die Hörsäle. Adorno rief die Polizei. Darüber war mein Vater fassungslos. Als Studenten an der Universität in San Diego die Tür des Rektors aufbrachen und für den Schaden haften sollten, sagte Herbert: Ich zahle für die Tür.

Hierzulande wird Marcuse manchmal als derjenige dargestellt, der die Studentenbewegung in Richtung Terrorismus lenkte. Adorno und Horkheimer produzierten die Waffen, Marcuse gab den Feuerbefehl.

HAROLD: Das ist eine Behauptung, die seit Jahrzehnten kursiert. Aber sie ist zutiefst falsch. In den 1970er Jahren gab es Zeitungskommentare, dass Herbert Marcuse den Studenten gesagt hätte, sie sollten Bibliotheken verbrennen. Herbert hat genau das Gegenteil gesagt! Er hat immer betont, dass die Universitäten ein geschützter Raum für die offene und gewaltfreie Verhandlung von Ideen seien. Er war mindestens so sehr daran interessiert zu lernen wie zu lehren.

In einem „Playboy“-Artikel aus dem Jahr 1970 wird er aber mit folgenden Worten zitiert: „Im Klassenzimmer glaube ich nur an eine Kraft – die Macht des Professors. Als wir Studenten in Berlin waren, diktierten wir unseren Professoren nie etwas, wir hörten zu!“ Wie passt das zusammen?

PETER: Ich bin sicher, das hat er ironisch gemeint!

HAROLD: Natürlich war er als Student daran gewöhnt, zu Heideggers Füßen zu sitzen – bildlich gesprochen. Aber einmal begegnete ich einem Kollegen von Herbert auf einer Konferenz. Wir saßen in einem langweiligen Vortrag. Der Kollege erzählte mir, Herberts Regel sei: Wenn die Person auf dem Podium nach fünf Minuten immer noch Stuss redet, dann gehst du. Mit den Studierenden in Berlin war Herbert bei seinen Besuchen per Du. Im Verlauf der Studentenbewegung lehrte er nicht nur, sondern wollte selber von ihnen lernen.

Herbert Marcuse war eine Ikone der „Neuen Linken“. Hätte er Verständnis für aktuelle Diskussionen über Trigger Warnings, also das Ausklammern sensibler Themen aus dem Lehrplan, wie sie heute an Universitäten geführt werden?

HAROLD: Zunächst werden solche Themen nicht ausgeklammert, sondern Studierende vorgewarnt, dass sie in einer Sitzung behandelt werden. Natürlich wäre Herbert grundsätzlich dagegen, etwas aus dem Diskurs auszuklammern. Wenn man in einem Hörsaal sitzt, muss man bereit sein, über alles zu reden. In meinen Augen spricht aber nichts dagegen, klar zu machen: Heute reden wir über die Dinge, die der IS in Syrien anstellt. Wenn Einzelne das Gefühl haben, damit nicht klar zu kommen, weil sie vielleicht selbst Zeuge oder Opfer von Gewalt waren, fühlen Sie sich bitte nicht gezwungen, teilzunehmen. Und ich glaube, dass auch Herbert eine solche Bitte von einzelnen Studierenden ernstgenommen hätte. Um den bekannten Spruch von Rosa Luxemburg abzuwandeln, „Freiheit ist immer auch die Freiheit der Marginalisierten“ – in diesem Fall bedeutet das: sich selbst zu schützen.

„Die Rechten missverstehen ihn komplett“

© dpa

Kritiker wenden ein, dass auf diese Art unliebsame Themen von den Lehrplänen verschwinden.

HAROLD: Es gibt durchaus die Gefahr, dass damit der freie Meinungsaustausch eingeschränkt wird, weil manche Studierende bestimmte Themen einfach nicht diskutiert haben wollen. Einmal, als ich den Kurs „Weltgeschichte“ unterrichtete, erwähnte ich die Aufstände der 30er Jahre in Palästina. Eine Studentin rief: Nein, das war Israel! Ich erwiderte: Das war bis 1948 nicht Israel, also spreche ich korrekt von Palästina. Gerade wegen des wieder erstarkenden Antisemitismus gibt es eine große Sensibilität gegenüber dem Nahen Osten. Doch kenne ich keine Kollegen, die deswegen solchen Themen ausweichen würden.

Nehmen Störungen bei unliebsamen Vorträgen zu?

HAROLD: Diskussionen um die Redefreiheit von rechten Provokateuren nehmen heute mehr und mehr Raum ein, sodass tieferliegende politische Fragen tatsächlich zu kurz kommen können. Fragen der freien Meinungsäußerung sind nicht unpolitisch. Aber sie sind eben auch keine produktiven Diskussionen, in denen man über Klimagerechtigkeit, gesellschaftspolitischen Wandel oder Wahlrecht nachdenkt. Das kann ein Ablenkungsfaktor sein. Man sollte jene Stellungnahmen diskutieren, aber nicht auf Kosten von wichtigeren Themen.

PETER: Unter dem Schein der freien Meinungsäußerung sollte man nicht andere einschränken.

Herbert Marcuse war da anderer Meinung. Er schrieb, dass Gruppen und Bewegungen keine Toleranz entgegengebracht werden dürfe, wenn diese „eine aggressive Politik, Aufrüstung, Chauvinismus und Diskriminierung aus rassischen und religiösen Gründen“ verträten.

HAROLD: Dieses Statement macht ihn bis heute zum Prügelknaben der Rechten. Die missverstehen ihn da aber komplett. Vielleicht absichtlich. Freie Meinungsäußerung legitimiert nicht dazu, Aggression zu stiften. Wenn Trump den CNN-Reporter Jim Acosta beleidigt und ihm das Wort verbietet, dann ist das nicht freie Meinungsäußerung, sondern Machtmissbrauch.

PETER: Herbert hätte niemals zu seinen Studenten gesagt: Haltet die Klappe! Alle konnten an ihn herantreten und ihre Meinung kundtun – solange sie bereit waren, mit stichhaltigen Argumenten in den Dialog zu treten.

Die Bürgerrechtlerin Angela Davis sagte bei Herbert Marcuses Beisetzung 2003 in Berlin, sie sei eingenommen von der „Riesenhaftigkeit seiner Präsenz“. War er auch als Vater eine einschüchternde Figur?

PETER: Ich sage es mal so: Es war damals nicht das Erziehungsideal, seine Kinder zu loben. Aber ich kann mich auch nicht erinnern, dass mein Vater besonders autoritär gewesen wäre. Größere Uneinigkeiten hatten wir nie. Wir konnten beide recht haben. Und was meine akademische Karriere angeht, habe ich meine Ideen selbst ausgearbeitet.

HAROLD: Als Großvater war er sehr lieb zu seinen Enkeln und amüsierte sich mit uns.

Eine große Idee von Herbert Marcuse war die befreite Sexualität. Die meisten Kinder gruseln sich schon bei dem Gedanken, dass ihre Eltern Sex haben. Schämten Sie sich für ihn als Kind?

PETER: Ach was, jeder, der „Triebstruktur und Gesellschaft“ gelesen hat, muss doch eingestehen, wie recht er hat. Ich habe jedenfalls keinen Anhaltspunkt, dass mein Vater mein Sexleben beeinflusst haben könnte.

Auf Herbert Marcuses Grabstein ist ein Begriff eingraviert: weitermachen! Wie deuten sie das?

PETER: Es ist ein Ausdruck seines fundamentalen Optimismus. Er hat ihn oft verwendet, wenn Menschen entmutigt waren, wie die Welt sich nach 1968 entwickelt hat. Seine Antwort war immer ein bisschen Analyse, ein bisschen Kommentar. Doch sein Rat war stets: weitermachen!

HAROLD: Und offensichtlich gibt es auch heute noch viel zu tun.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false