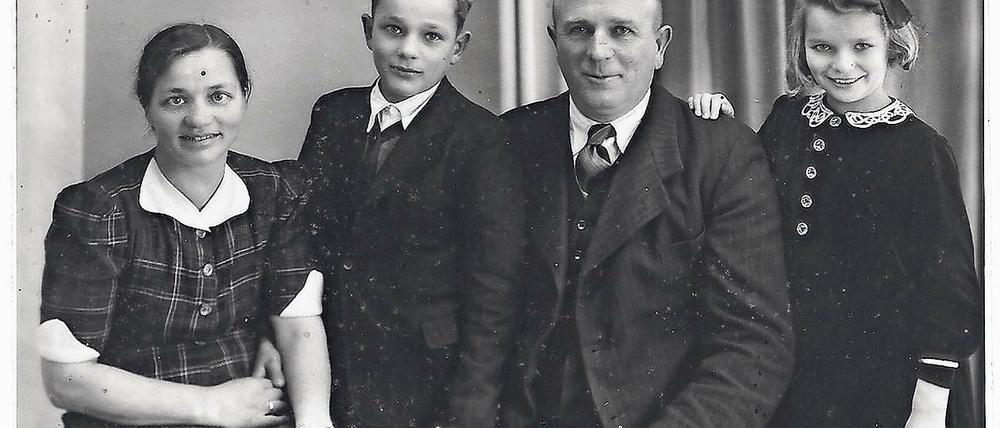

© privat

Potsdam-Mittelmark: Geborgenheit gebaut aus Barackenholz

Sie hatten alles verloren: Wie eine Flüchtlingsfamilie sich im einstigen Zwangsarbeiter-Lager niederließ

Stahnsdorf – Das Feuer hat sich ihr eingebrannt. „In den Baracken fanden wir Bettgestelle und Schränke aus Holz, doch alles war total verwanzt“, erinnert sich Charlotte Häusler. „Wir kohlten sie an, damit die Wanzen rauskamen, eine krabbelte mir sogar über den Arm.“ Die angekohlten Möbel bepinselten sie mit roter Farbe. „Wir waren glücklich und froh. Endlich mussten wir nicht mehr auf dem blanken Fußboden schlafen.“

Charlotte Häusler war gerade fünf Jahre alt, als sie mit ihrer Familie aus dem heutigen Polen nach Deutschland kam. Am Rande Stahnsdorfs fanden die Kriegsflüchtlinge Ende 1945 nach langer Reise eine neue Heimat. Dort, wo die Familie später ihr Haus errichtete, standen leer gezogene Baracken, die kurz zuvor noch ein Zwangsarbeiterlager gewesen waren. Noch heute erinnert ein in das Wohnhaus integriertes Barackenteil an diese Zeit. Doch für die Kriegsflüchtlinge war es nach den schlimmen Erlebnissen zuvor ein Ort der Hoffnung und Geborgenheit, erzählt die heute 77-Jährige.

Etwa 80 Kilometer von Posen entfernt in einem kleinen Dorf wuchsen Charlotte und ihr zwei Jahre älterer Bruder auf. Eines Tages, im Januar 1945, Vater Oskar und die gleichnamige Mutter Charlotte hatten gerade ein neues Wohnhaus gebaut, wurden sie in der Früh geweckt. Der Krieg war näher gerückt, das Dorf wurde geräumt. In Trecks verließen die Bewohner den Ort in Richtung Deutschland. Viele der Bewohner glaubten noch, sie seien in zwei bis vier Wochen zurück, Proviant wurde maximal für einen Monat gepackt. „Meine Mutter hat ein-, mein Vater alles wieder ausgepackt“, erzählt Charlotte Häusler. Über die Flucht wurde später nicht mehr gesprochen, sagt die Stahnsdorferin. Schlimmes habe die Familie erlebt. Sie sah ein totes Baby, liegen gelassen am Wegesrand. „Wo sollten sie auch hin mit dem Kind?“

Kurz vor der Elbe ließen sich die Geflüchteten zum ersten Mal für ein halbes Jahr nieder, dann kamen sie nach Fresdorf. Ein Bauer nahm die Flüchtlinge auf, zu sechst teilten sie sich einen Raum. „Wir mussten arbeiten wie Magd und Knecht“, erinnert sich Charlotte Häusler. Willkommen gewesen seien sie vor allem wegen der Pferde, sagt sie.

Einige Monate später führte sie der Zufall in die heutige florierende Speckgürtel-Region. In Stahnsdorf wurde gerade Bodenreformland verteilt, Oskar Häusler griff zu. Fünf Hektar wurden ihm zugesprochen, für etwas über 1200 Reichsmark hat er sie gekauft. In den Baracken am Stahnsdorfer Striewitzweg durften die Neubauern wohnen.

Das Lager sollte ursprünglich für die Bauarbeiter an der S-Bahntrasse errichtet werden. Mit dem Krieg war der Bahnbau jedoch ins Stocken geraten, der Rüstungsmotor kam in Gang. Die hierfür benötigten Arbeitskräfte wurden vor allem aus Osteuropa geholt. Mehr als ein Dutzend Zwangsarbeiterlager entstanden in der Region – eines auf dem Gelände am Striewitzweg, hinter dem Bürohaus von Heinrich List und dem damaligen Straßenbahnhof. Frauen, Mädchen und Kinder aus Polen und der Sowjetunion waren hier untergebracht.

Als Familie Häusler im November 1945 nach Stahnsdorf kam, waren die Baracken bereits leer gezogen. Kleine Spulen, Metallteile und Kupferdraht, sonst gab es kaum noch Spuren. Rechts in einem Steinhaus, wo die Küche war, da hätten sie zunächst gewohnt, dürftig, ohne Mobiliar. „Wir waren für alles dankbar“, sagt die 77-Jährige. Die erste Kaffeekanne hätten sie vom Müll geholt. Später durften sie mit zugebilligten Baukrediten vorgeschriebene Typenhäuser bauen.

Der Acker, auf dem der Vater Roggen, Hafer und Rüben anbaute, ging später verloren. Nach erheblichem Druck sei er im Januar 1959 der LPG beigetreten, im Sommer des Jahres verstarb er. Später wurde das Land in den Staatlichen Bodenfonds überführt, Haus, Hof und Grundstück der Gemeinde übertragen. „Zu Unrecht“, meint Häusler. Nachdem die Mutter, inzwischen erblindet und nicht mehr arbeitsfähig, sich geweigert habe, den Kredit für das nicht mehr in ihrem Eigentum befindliche Gebäude zu zahlen, lenkte die Kommune ein. Sie bekam das Haus zurück, nach der Wende verkaufte die Gemeinde ihr auch den dazugehörigen Grund und Boden, erzählt die Tochter, die heute noch dort wohnt. „Geschenkt wurde uns nichts“, sagt sie.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false