© HL Böhme

Kultur: So einfach, so gut

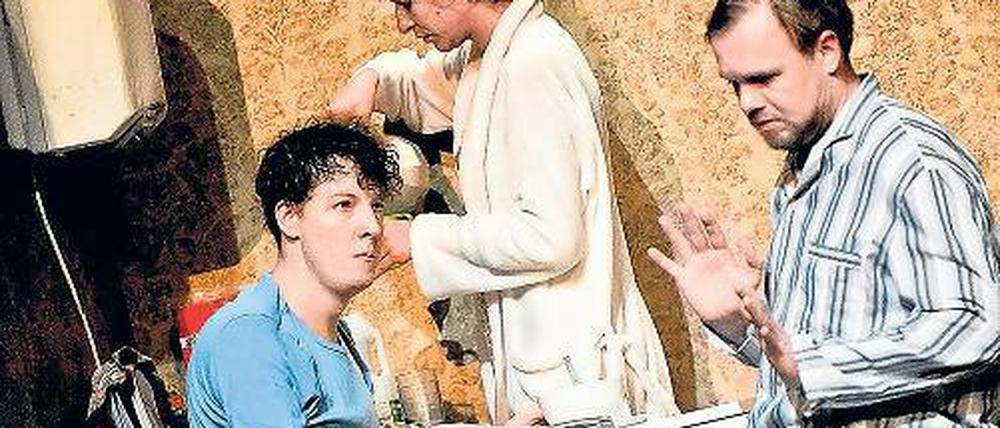

Ein Premierenabend voll Unbehagen und Ratlosigkeit: „Supergute Tage“ am Hans Otto Theater

Während Christopher Boone verloren in London steht und versucht, zu der Wohnung seiner Mutter zu finden, läuft ihm ein weißer Hase über den Weg. Dieser Hase, gespielt mit wundervoller Selbstverständlichkeit von Michael Schrodt, erkennt in Christopher den Fremden und bietet Hilfe in Form eines Stadtplans an. Es entspinnt sich ein etwas platt-vorhersehbarer Dialog zwischen Christopher und dem Hasen, der für die vorhersehbaren Lacher sorgt. Und wie zu erwarten hält Christopher am Ende dieser kurzen Szene, in der Hase Michael Schrodt selbstverständlich auch in eine Möhre beißt, den Plan in den Händen, um zu seiner Mutter zu finden. Doch bevor er sich auf den Weg macht, wendet er sich noch einmal an das Publikum und fragt, warum der Mensch sich für etwas Besonderes hält. Warum er glaubt, weiterentwickelter zu sein als die Tiere und warum er glaubt, auch der Computertechnologie überlegen zu sein? Dabei würde doch alles, was wir empfinden, letztendlich nur das sein, was in unserem Gehirn wie auf einen Monitor projiziert und entsprechend verarbeitet wird. Wenn es hell ist, sind wir glücklich. Wenn es dunkel ist, traurig. So einfach, so gut.

„Supergute Tage oder Die sonderbare Welt des Christopher Boone“ ist der Titel des erfolgreichen Romans von Mark Haddon. Und weil dieser erfolgreiche Roman sehr erfolgreich in London für das Theater adaptiert wurde, ist er jetzt auch auf deutschen Bühnen zu erleben. Am Freitag kam „Supergute Tage“ im fast ausverkauften Hans Otto Theater zur Premiere. Eine Inszenierung, die am Ende viel Applaus erhielt – hier vor allem Holger Bülow in der Rolle des Christopher Boone –, gleichzeitig aber für Unbehagen und Ratlosigkeit sorgte.

Christopher ist 15 Jahre alt und Asperger-Autist. Mit Gefühlen kann er nichts anfangen, dafür umso mehr mit der geordneten und klaren Welt der Mathematik. Christopher liebt es, allein zu sein, sich in kleine Räume einzuschließen und manchmal tagelang mit niemandem zu reden. Klare Verhältnisse, geregelte Abläufe, das Leben als bekannte Vorhersehbarkeit von Fakten, so sollte es sein. Und wie für ihn das Leben der anderen Rätsel und ständige Herausforderung ist, so ist es sein Leben auch für seine Familie und die Menschen, die ihn umgeben. Dann entdeckt Christopher bei einem seiner heimlichen nächtlichen Spaziergänge den Hund seiner Nachbarin tot im Vorgarten. Wellington, so sein Name, endete mit einer Mistgabel im Leib. Weil Christopher Hunde mag, entschließt er sich, obwohl er anfangs selbst unter Verdacht steht, aufzuklären, wer für das qualvolle Ende von Wellington verantwortlich ist.

Regisseur Stefan Otteni hat auf die Bühnenfassung des britischen Dramatikers Simon Stephens zurückgegriffen, die „Supergute Tage“ in London zum Erfolg werden ließ. Im Gegensatz zum Buch, in dem Christopher über die Schwierigkeiten des Schreibens spricht, ist es hier das Theater, an dem der Autist regelmäßig verzweifeln möchte. Denn wie in einer Art Therapie dient hier die Bühne als Katalysator für die Geschichte, die Christopher erlebt und die Entwicklung, die er dabei durchlebt. Der Zuschauer soll sich also vorstellen, dass ein wahrer Christopher mithilfe von Schauspielern nacherzählen und spielen soll, wie der den gewaltsamen Tod an Wellington aufklärt, dabei Abgründe in der eigenen Familie offenbart, um am Ende eine Art Happy End zu präsentieren, inklusive sich anbahnender Familienzusammenführung und der Erkenntnis, dass alles möglich ist. So einfach, so gut.

Holger Bülow spielt diesen Christopher mit Hingabe und Überzeugung. In den besten Momenten vergisst man, dass da vorne ein Schauspieler agiert. Doch diese Momente sind zu selten. Denn entweder brechen die Schauspieler auf der Bühne die Situation, weil sie mal wieder klarmachen müssen, dass sie ja nur spielen. Oder Christopher sorgt selbst dafür, wenn er fragt, warum der Mann, der eben noch der Streifenpolizist draußen im Vorgarten war, nun auf einmal mit verstellter Stimme den Revierpolizisten mimt. Und ständig ist da auch der eigene Kopf, der sich einmischt, weil sich immer und immer wieder die Frage aufdrängt, was man von all dem halten soll.

Es gibt viel zu lachen in dieser Inszenierung. Oft lacht man über die Unbeholfenheit der Menschen im Umgang mit Christopher. Trotzdem beschleicht einen immer wieder das Unbehagen, ob man nun wirklich mit oder doch schon über diesen Autisten lacht. Denn der Grad, auf dem die Handlung balanciert, ist hauchdünn. Ist hier die Geschichte Christophers zu erleben oder wird hier nicht doch nur der Narr vorgeführt? So grandios Bülow auch spielt, es gelingt einfach nicht, dieses Unbehagen zu entkräften. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass es die übrigen Schauspieler schwer haben oder es ihnen einfach nicht gelingt, zu überzeugen, weil sie ja keine Illusion erzeugen dürfen, sondern immer wieder darauf hinweisen müssen, dass sie nur Theater spielen.

Raphael Rubino als Christophers Vater bleibt unklar, hölzern und in einer gewissen Form hilflos. Auch Nicola Ruf als seine Mutter hat kaum Entwicklungsmöglichkeiten. Überhaupt ist das Spiel der Schauspieler bis auf Holger Bülow auf Kurzauftritte und regelmäßige Rollenwechsel begrenzt. Auf der Bühne (Peter Scior) herrscht bis auf eine Sperrholzminiaturstraße und ein Küchenkabuff fast ausschließlich Leere. Es wird viel improvisiert. Und wenn Christopher mit dem Zug nach London fährt, tut er das inmitten des Publikums auf einem eigens reservierten Platz. „Das habt ihr euch ja schön ausgedacht“, sagt er da in seiner Verzweiflung. Gespannt schaut man zu, wie der Autist, dieser liebenswerte Idiot, in dieser Alltagssituation leidet und kämpft. Bedrängt von fremden Menschen an einem unbekannten Ort, also die schlimmstmögliche Situation, die ihm passieren kann. Natürlich wächst Christopher hier über sich hinaus und jubelt mit hochgereckten Armen. So einfach, so gut.

Am Ende bekommt er von seinem Vater als Versöhnungsgeschenk einen Hund. Als Christopher den Karton öffnet und sagt, dass sei gar kein Hund, sondern Michael Schrodt in einem entsprechenden Kostüm, wirken die vereinzelten Lacher nur noch mager. Sonderbares Leben, das dieser Christopher führt. Noch sonderbarer aber war der Abend im Hans Otto Theater, an dem versucht wurde, davon zu erzählen.

Wieder am Samstag, dem 24. Januar, 19.30 Uhr, am Hans Otto Theater in der Schiffbauergasse.

Dirk Becker

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false