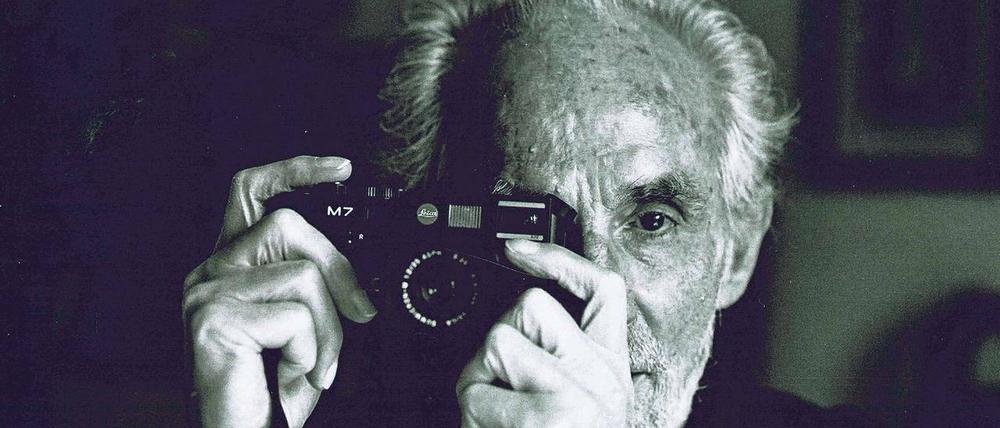

© „Coco“ Hartwig

Kultur: „Man durfte nicht blöd sein“

Kameramann Roland Dressel spricht über seine Defa-Zeit – und darüber, was danach noch kam

Herr Dressel, was war Ihr erster Gedanke, als Sie erfuhren, dass Sie mit dem Preis der Defa-Stiftung für Ihr filmkünstlerisches Lebenswerk geehrt werden sollen?

Ich habe es keinesfalls erwartet, weiß aber, dass das Jahr 2017 das Jahr des großen Sterbens vieler meiner Kollegen und Freunde war. Nun ehrt es mich natürlich, dass man sich unter den noch Lebenden den ihrer Meinung verdienstvollsten ausgesucht hat. Wir Kameramänner sind ja nicht so präsent und spielen eher die zweite Geige. Aber nur das Zusammenspiel der ersten und zweiten Geige ergibt Harmonie. Ich nehme die Auszeichnung also als große Ehre an.

Oft wird gesagt, die Defa sei wie eine Familie gewesen. Teilen Sie diese Meinung?

Ja, sie hatte etwas Familiäres mit Animositäten, mit Freunden und Verwandten, aber auch mit Kleinmütigen und Bequemen. Nach dem Aus der Defa fühlte ich mich nicht mehr geborgen in meiner Arbeitswelt. Es waren nur noch zusammenwürfelte Truppen. Es gab andere Ansprüche und wenig Diskussion. Vieles wurde einfach abgespult.

Mit Rainer Simon drehten Sie insgesamt sieben Ihrer Filme. Es war offensichtlich ihre engste künstlerische Verbindung.

Wir sind im höchsten Maße respektvoll miteinander umgegangen. Es gab unsichtbare Grenzen, die wir nicht überschritten haben.

Welche?

Das sage ich nicht. Rainer Simon denkt wie ich sehr haptisch und vorausschauend. Wir haben alle Filme gründlich vorbereitet und uns ans Konzept gehalten.

Der Film „Jadup und Boel“ wurde verboten. Kritisiert wurde „das Grüblerische, die mystische Unterströmung“.

Es gab ein Riesengezeter. Wir mussten Szenen nachdrehen, haben dabei aber alles nur noch deutlicher gemacht. Die Funktionäre spürten, dass sie es nicht mit kleinen Jungs zu tun hatten. Nachdem der Film sieben Jahre auf Eis lag, kam es 1988 während des Spielfilmfestivals in Karl-Marx-Stadt zur mitternächtlichen Stunde zur Uraufführung. Aus den jugendlichen Mitspielern waren inzwischen Erwachsene geworden. Defa-Chef Hans Dieter Mäde kam zur Premierenfeier auf uns zu und sagte statt einer Begrüßung: „Wir sind ja ganz schön groß geworden.“

Hatte der Film kurz vor der Wende noch Publikum?

Das Desinteresse des Publikums für Defa-Filme begann schon weit vor der Wende. Das Volk hatte sich von der Obrigkeit entfernt, eine Desillusionierung setzte ein. Deswegen gingen die Leute auch nicht mehr so oft ins Kino.

Bei dem Spielfilmfestival in Karl-Marx- Stadt erhielten Sie drei Mal hintereinander den Preis für die beste Kamera...

Darüber habe ich mich sehr gefreut. Wir hofften ein Jahr ums andere, deutlicher werden zu können. Einiges bewegte sich auch. Nach „Jadup und Boel“ wurden keine Filme mehr verboten. Die DDR wollte sich ihr internationales Renommee nicht noch mehr verderben. Aber es wurden auch weiterhin Filme verhindert!

„Jadup und Boel“ würde gut in die jetzige Diskussion „Me too“ passen, es geht um eine mögliche Vergewaltigung.

Diese Vergewaltigung ist eine Annahme, sie hängt in der Schwebe. Die Auslegung ist dem Zuschauer überlassen. Dieses Offenlassen war uns wichtig.

Auch „Die Frau und der Fremde“ lebt von diesem Spiel der Möglichkeiten. Dafür erhielten sie 1985 mit Rainer Simon auf der Berlinale den einzigen Goldenen Bären, den ein Defa-Film je bekommen hat.

Für ein sehr pazifistisches Thema. Das Drama des Krieges wird in dieser Dreiecks-Geschichte auf sehr tragisch- menschliche Weise vor Augen geführt. Mit der so tollen Schauspielerin Kathrin Waligura.

Mit Rainer Simon haben Sie auch 1988 auf den Spuren Humboldts am und auf den Chimborazo in Ecuador gedreht.

Das Arbeiten in dieser Höhe hat uns Flachländler oft total überfordert. Wir mussten uns erst allmählich akklimatisieren. Doch diese Landschaft, diese Menschen entschädigten uns für all die Strapazen. Eine erbärmlich arme und doch auch heile Welt. Für einen Moment dachte ich: Hättest du keine Familie, hier könntest du leben. Es hat mich ganz weich gemacht im Gemüt.

Ein weiterer fester Regie-Partner war Roland Gräf, der im Mai verstorben ist.

Mit ihm drehte ich drei meiner 18 Spielfilme, darunter den Fallada-Film. Mit Roland war ich eng befreundet. Er, der ursprüngliche Kameramann, war auch ein leidenschaftlicher Fotograf. Er hatte jedoch eine ganz andere Bildsprache als ich. Aus seinem 2016 erschienenen Buch „Meine Last Picture Show“ kann man ablesen, dass seine Fotos, die realen wie die abstrakten, deutlich von der Malerei beeinflusst wurden. Dafür habe ich ihn sehr bewundert.

Sie sind wieder zur Fotografie zurückgekehrt, mit der Sie einst Ihre berufliche Laufbahn in Ihrer sächsischen Heimat Meerane begonnen haben. Wann entdeckten Sie diese Leidenschaft?

Schon als Kind. Mein Onkel nahm mich öfter mit in seine Dunkelkammer, die er in einer alten Waschküche eingerichtet hatte. Ich fand das total spannend, wie unter rotem Licht auf dem weißen Papier plötzlich ein Bild entsteht. Später bin ich beim Kulturbund in einen sehr lebendigen Fotozirkel gegangen und entwickelte selber meine Fotos. Bis heute bin ich der analogen Fotografie treu geblieben.

2014 hatten Sie eine Foto-Ausstellung in Ihrer Heimatstadt. Auf dem Einladungsflyer ist der Auszug aus einem IM-Bericht über Sie zu lesen. Da heißt es: „Dressel versteht sein Handwerk, flucht bei der Arbeit ständig. Kann Kritik vertragen, ein ständiger Meckerer, aber nicht bösartig, denkt ständig, die Wahrheit zu sagen – falsche politische Verhaltensweise. Will mit Militär absolut nichts zu tun haben.“

Ich habe immer meinen Standpunkt vertreten und man hat mich auch nicht daran gehindert. Aber es war so enttäuschend, dass in der DDR keine Erneuerung stattfand. Und das Schlimmste war dieser Überwachungsapparat.

Hatten Sie keine Schere im Kopf?

Wir waren geschickt. Man durfte nicht blöd sein. Was man dachte, musste man doch nicht jedem erzählen.

Das Ende der Defa war auch für Sie ein großer Einschnitt, obwohl Sie noch weitere sechs Filme drehten. Für „Abschied von Agnes“ erhielten Sie 1994 das Filmband in Gold. Wie schwer fiel Ihnen der Ausstieg?

Es sind zwei Faktoren. Ich war im Rentenalter und irgendwann musste die Arbeit ja ein Ende nehmen. Dann waren da aber auch die so anderen Strukturen, die mit unseren bei der Defa nichts zu tun hatten. Aber was wussten die Filmleute im Westen schon von uns? Wenig. Sie kannten unsere Filme nicht, wir aber häufig ihre.

Es verhält sich so ähnlich wie in der Bildenden Kunst, wo ja gerade im Museum Barberini versucht wird, die Qualität der Kunst aus der DDR unabhängig vom politischen Kontext zu betrachten.

Die gesellschaftlichen Verhältnisse schwingen in der Bewertung immer mit. Ich hoffe, dass es auch beim Film irgendwann eine Neubetrachtung geben wird. Aber ob sich dieser Wunsch erfüllt?!

Die Defa-Stiftung setzt sich sehr für das filmische Erbe ein. So konnten Sie jetzt im Sommer den einst verbotenen Film „Jadup und Boel“ gemeinsam mit Rainer Simon vom Originalnegativ neu kopieren und digitalisieren.

Das war eine große Anerkennung. Die Stiftung kann das ja aus finanziellen Gründen nicht bei jedem Film machen. Unser Film ist jedenfalls die reine Sahne geworden.

An welchem Film hängt Ihr Herzblut besonders?

Es gibt in jedem Film Szenen, Geschichten und Menschen, an denen ich hänge. An „Jadup und Boel“ wohl besonders, weil er nicht gezeigt werden durfte. Das ist wie ein verlorenes Kind. Am Aufmüpfigsten war 1990 der Film „Das Leben hinter dem Regenbogen“ von Regisseur Herwig Kipping.

Wie schauen Sie heute auf Ihr Berufsleben zurück?

Ich hatte ein absolut erfülltes Leben. Meine Frau hielt mir immer den Rücken frei und sorgte sich trotz des eigenen Jobs um unsere beiden Kinder, wenn ich unterwegs war. Jetzt reise ich mit ihr auf unsere einsame Insel. Ich habe bloß Angst um meine Augen. Und ich vergesse schnell, renne immer den Namen hinterher. Aber das Visuelle bleibt hängen. Ich habe eine große Fülle an Bildern gespeichert.

Wird es in Potsdam auch eine Fotoausstellung von Ihnen geben?

Nein. Dazu bin ich inmitten meiner großen Familie mit fünf Urenkeln viel zu privat geworden. Und das steht mir auch zu. In Meerane hatte die Ausstellung etwas ganz Persönliches. Sie hat mich zurückgeführt in die Kindheit, zu den Wunden, von denen man glaubt, sie vergessen zu haben. Mein Vater ist nicht aus dem Krieg zurückgekehrt, meine Mutter hat sich für uns Kinder aufgezehrt, um uns durch die schlimme Nachkriegszeit zu bringen. Und was mich immer beschäftigen wird, sind die Fehler, die man begangen hat, beruflich und persönlich.

Aber jetzt ist genug. Ich gehe erstmal eine rauchen.

Das Gespräch führte Heidi Jäger

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false