© dapd

Brandenburg: Die 18 Jahre Odyssee eines unverbesserlichen Rechthabers

Der bayerische Unternehmer Peter Niedner muss weiter auf Brandenburgs Millionen warten. Dabei hatte er vor dem Bundesgerichtshof einen Teilerfolg erstritten. Doch das Land mauert. Der Konflikt ist mehr als nur eine juristische Auseinandersetzung – es ist der heftige Zusammenprall zweier Welten

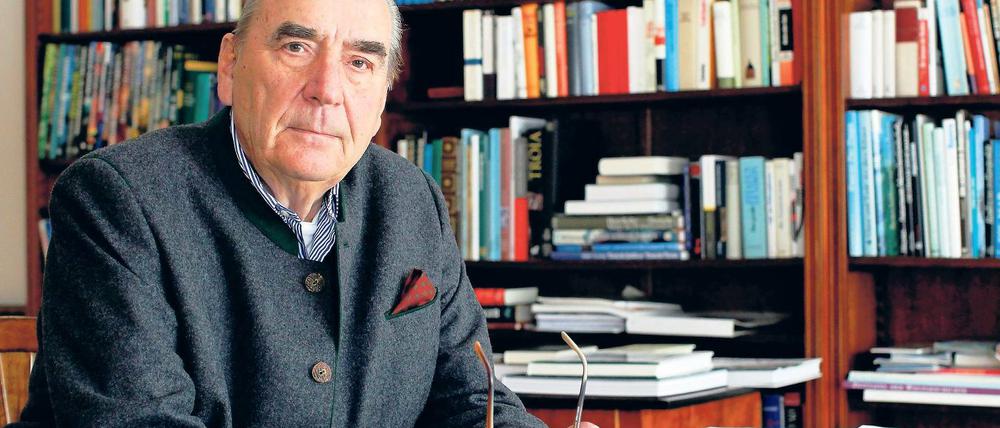

Peter Niedner macht selbst dann, wenn er mit Leidenschaft seine Sache vorträgt, den Eindruck eines zwar überaus selbstbewussten, aber doch erstaunlich gelassenen, friedfertigen Menschen. „Ich war ja nicht immer so“, sagt er. „Die letzten Jahre haben mich gelehrt, genauer zuzuhören und geduldiger zu werden.“ Aber bei dem stattlichen, überaus rüstigen 78-Jährigen sollte das keiner mit einer naheliegenden Form der Altersmilde verwechseln. Der einstige Industrieanlagenbauer und Spitzenmanager kann auch unerbittlich werden, wenn er glaubt, übers Ohr gehauen zu werden. Da merkt man dann doch, dass der Mann im Laufe eines langen Arbeitslebens verantwortlich war für viele Milliarden an Investitionen und gelernt hat, sich auch bei Widrigkeiten zu behaupten. Und unerbittlich führt er seinen Kampf gegen das weiter, was er selbst als eklatante Ungerechtigkeit, unfassbare Ignoranz und Verhöhnung des Rechtsstaates empfindet – das Verhalten des Finanzministeriums des Landes Brandenburgs.

Dass da etwas nicht stimmte im Umgang des Landes mit ihm, das hat Peter Niedner schriftlich – von höchster Stelle: Der Bundesgerichtshof hat ihm in einem Prozess recht gegeben, nun muss der in Brandenburg neu verhandelt werden. Und es geht um viel: Um mehr als 34 Millionen Euro und einen Berg an Zinsen. Und um seinen Ruf als rechtschaffener Unternehmer. Dass nicht er das Unternehmen in den Sand gesetzt hat, sondern staatliche Behörden ihm das Unternehmen unmöglich machten.

Die 18-jährige Geschichte des Falls Niedner (siehe Kasten rechts) in all ihren Verästelungen reicht für einen Roman. Aber entscheidend ist längst nicht mehr, was da alles schon war. Entscheidend ist jetzt, welche Auslegung obsiegt. Der ganze wirre Komplex ist über den juristischen Streit hinaus längst eine politische Auseinandersetzung. Das war es wohl auch schon vor fast zwanzig Jahren, als der einstige Vorstandschef des ruhmreichen, aber ramponierten Büromaschinenkonzerns Triumph-Adler in der Lausitz und dort in Großräschen die Chance zu erkennen glaubte, noch einmal so richtig loslegen zu können. „Die hätten sich doch freuen müssen, dass da einer kommt, der etwas von solchen Sachen versteht“, meint er mit Blick auf seine Pläne, aus dem dortigen Glaswerk eine Anlage zur Herstellung neuartiger Baumaterialen werden zu lassen.

Er täuschte sich, er konnte nicht loslegen. Er erlebte vielmehr mit seinem Investitionsvorhaben, das 170 Arbeitsplätze sichern sollte, eine Vielzahl von Überraschungen und verlor dabei viel Geld.

In die Region gekommen war er zu Beginn der neunziger Jahre mit der vom Bundeskanzleramt organisierten Aktion „Heldenklau“. Sie sollte erfahrene Manager in den Osten bringen, damit die dort helfen bei der wirtschaftlichen Umstrukturierung. Für Niedner war es auch ein Wiedersehen. Er hatte bereits in den sechziger Jahren in der DDR Erfahrung gesammelt. Damals ließ der Arbeiter- und Bauernstaat einige seiner Industrieanlagen mit moderner Technik aus dem Westen aufrüsten. Niedner leitete einige dieser Projekte und modernisierte unter anderem das Drahtwerk in Finsterwalde. Nach dem Ende des Sozialismus war er dann im Auftrag der Treuhand als Aufsichtsratsvorsitzender für die Abwicklung des Fuhrparks des ehemaligen Bezirks Halle verantwortlich. „Die hatten tatsächlich über 1400 Fahrzeuge und transportierten von der Butter bis zum Kühlschrank so ziemlich alles“, sagt er noch heute voller Verwunderung über diesen ersten tiefen Einblick in die wirtschaftliche Unvernunft, die die DDR ruinierte. Anderen reaktivierten Ruhestands-Managern ging es ähnlich. Einer aus dem Hause Quelle sollte die „Exquisit-Kette“ abwickeln und kam aus dem Staunen nicht heraus über die weggebunkerten Bestände an hochwertigem französischen Wein. „Ich dachte, ich leite jetzt eine Handelsorganisation, aber tatsächlich hat hier jeder in erster Linie versucht, so lang wie möglich alles Mögliche zu verstecken“, sagte er damals. Niedner war auch verantwortlich für sechs Glasfabriken in Sachsen und Brandenburg. Für den Mann, der Erfahrung mit chemischen Produktionsprozessen hatte, war es eine große Verlockung, da einiges von dem in die Tat umzusetzen, was er in den Jahren davor erprobt und angedacht hatte. Aber das war nicht sein Auftrag, er sollte die Betriebe nicht privatisieren, sondern solange wie möglich „die Belegschaft still stellen“, wie er sagt.

Da reifte bei ihm die Idee, auf einem aus seiner Sicht idealen Gelände in der Lausitz, in Großräschen, selbst noch einmal als Unternehmer tätig zu werden. Und da gab es noch diese schon Jahrhunderte alte Bindung der Niedners an die Region, genauer gesagt an die Lausitzstadt Kamenz, wo einst die aus Holland kommenden Vorfahren ihre deutsche Geschichte begründeten. Tatsächlich ist Niedner der 14. Nachfahre jenes Conradus – damals noch in der Schreibweise Nytener – der im 13. Jahrhundert zu den Gründern der Stadt zählte, und in der Marienkirche ist heute noch der aus dem Jahr 1360 stammende Grabstein des Ratsmitglieds zu sehen, von dem unser bayerischer, 1933 in Schlesien geborene Unternehmer abstammt. Auf jenem Grabstein findet sich neben dem Familienwappen auch ein Bibelspruch „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.“ Niedner sagt, er sei stolz auf diese Tradition und wäre noch stolzer geworden, wenn es einem Niedner gelungen wäre, deren Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region zu wiederholen. Stundenlang kann er von dieser Familientradition erzählen, von all den Verästelungen in seiner Verwandtschaft, von der Tuchmachertradition, mit der alles begann und die in der Lausitz, vor allem aber in Schlesien Wohlstand bedeutete. Und wenn er so erzählt, ist all der aktuelle Ärger weit weg und man kann sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass da einer in der Hoffnung auf die schnelle Mark und in betrügerischer Absicht unterwegs war.

In Brandenburger Amtsstuben werden über ihn ganz andere Geschichten erzählt. In denen kommen 1992 die westdeutschen Glücksritter vorbei, ohne Rücksicht und ohne Bezug zu Land und Leuten. Sie reden viel, wollen viel und liefern nichts. Die Zeitungen sind damals voll von Geschichten, wie der Osten gerade über den Tisch gezogen wird. Da musste zwangsläufig in Cottbus und Calau das Misstrauen wachsen. Und dann ist der Niedner auch noch rechthaberisch und lässt die Leute spüren, was er schon alles geleistet hat. Dann erzählt er auch noch diese Geschichten von den früheren DDR-Aufenthalten. Geschichten vom Pfusch und unerklärlichem Stillstand. Mitten im neuen Ost-Chaos erinnert der an den alten DDR-Wirrwarr. Niedner musste mit seinen zunächst allseits begrüßten Investitionsprojekten gestoppt werden, und eines der Mittel war der Steuerbescheid. Er streitet sich mit der Treuhand-Niederlassung in Cottbus. Er sei gar kein Unternehmer, wird im Finanzamt Calau entschieden und in Potsdam abgesegnet.

Nichts passt da zusammen bei diesen beiden Geschichten, der von der Rückkehr in die Heimat der ruhmreichen Vorväter und der vom hemmungslosen Kriegsgewinnler. Niedner hat sich viele Jahre den Kopf zerbrochen, warum ihm seine Version nicht abgenommen wurde. Dabei ist sein Schicksal so einzigartig nicht. Anderen dieser Westhelden ging es ganz ähnlich. Hans Apel, der kürzlich verstorbene, vormalige SPD-Bundesminister wird wegen der Braunkohle in die Lausitz geschickt. Seine Erfahrungen erklärt er so: „Da wirkt bei ihnen die jahrzehntelange Indoktrination nach. Für sie ist das der eiskalte Kapitalismus, der ihnen nun entgegentritt.“ Wer Apel kennengelernt hat, diese exemplarische Ausgeburt an Warmherzigkeit, wird wissen, wie absurd ihm so manche Begegnung damals vorgekommen sein muss.

Die Details, die Peter Niedner von seinen Aktivitäten in Großräschen erzählt, sind geprägt von dem Unverständnis darüber, dass die einfach nicht kapierten, was er wollte. Und enden dann in der ja auf den ersten Blick naheliegenden Schlussfolgerung, dass einige gar nicht kapieren wollten, weil er mit seinen guten Absichten ihre ganz eigennützigen Pläne störte. Gegen die Treuhand führt er Prozesse, verliert und das kostet ihn einige Millionen. Strafanzeigen werden gegen ihn gestellt – ohne Ergebnis enden die Ermittlungsverfahren. Niedner sagt nur vielsagend „Seilschaften“. Und dann kommen die vernichtenden Bescheide der Finanzbehörden. Er muss liquidieren. Später wird er dem Landgericht Cottbus gut 1000 Seiten voller bezahlter Rechnungen über mehr als 20 Millionen DM präsentieren. Ein Millionenschaden, 12 Immobilien in Münchens bester Lage verkauft. Die Kinder rollen mit den Augen und machen ihm Vorwürfe, dass er in jenem Landstrich zurückgehen wollte, in dem einst die Familiensaga begann.

Aber er steckt nicht auf. Für den schon über Sechzigjährigen beginnt ein neuer, sehr aktiver Lebensabschnitt. Anfangs macht er Fehler, vertraut darauf, dass Einsicht regiert und verliert Prozesse gegen die Treuhand. Bis dann zu Beginn des Jahres 2001 ein erster Erfolg sichtbar wird. Das Land Brandenburg überweist 3,35 Millionen DM zurück und revidiert die alten Steuerbescheide. Niedner glaubt, jetzt könne man auch über alles andere reden. Er redet mit jedem, der gewillt ist, zuzuhören. Er redet mit dem damaligen persönlichen Referenten des Ministerpräsidenten in der Staatskanzlei, jenem Rainer Liesegang, der heute dort schöne Reden schreibt für einen neuen Regierungschef. Niedner solle doch ein Gutachten erstellen lassen, sagt Liesegang. Niedner kontaktiert einen angesehenen Professor, lässt ein Gutachten erstellen, das seine Argumente stützt und bezahlt es. Er redet mit den wirtschaftspolitischen Sprechern des Landtags. Alle signalisieren Verständnis und Verhandlungsbereitschaft und zwischen der Staatskanzlei, dem Landtag und dem Finanzministerium wird telefoniert und der Fall Niedner scheint einige Zeit einer für das Land zwar teuren, aber vertretbaren, vor allem gütlichen Einigung entgegenzustreben. Bis 2004 wieder ganz andere Signale aus dem Finanzministerium kommen. Nichts mit Einigung, die zurückgezahlten Millionen waren ein Irrtum, das Geld könne er allerdings behalten und im Übrigen sei die Sache verjährt.

Gäbe es das Internet nicht, so wäre es wohl auch dabei geblieben. Aber so erschließt sich dem inzwischen über Siebzigjährigen in Bayern die ganze komplizierte Welt der Staatshaftung via Mausklick. Er lernt die Suchmaschinen schätzen, hält sich über die brandenburgische Politik auf dem Laufenden und nutzt die Möglichkeiten der schnellen Kontaktaufnahme mit Journalisten. Niedner verliert zwar zunächst alle Prozesse, aber gibt nicht auf bei der Suche nach einem Ausweg, wird darin bestärkt durch all das, was in Brandenburg so an Skandalen des Finanzministeriums ruchbar wird. Und so findet er auch einen Hamburger Anwalt, der schon mehrere vergleichbare Verfahren geführt hat. Mit dem zieht er dann zum BGH. Das kostet noch mal Hunderttausende. Dort gewinnt er.

In mancherlei Hinsicht ist der Mann aus Bayern der größte Nutznießer einer ganz anderen Affäre, in der auch der BGH intervenierte. Das hat ihn motiviert und das hat die Karlsruher Richter sicher auch sensibilisiert. Das Potsdamer Finanzministerium hat dort einen Ruf wie Donnerhall. Es darf sich rühmen, vom BGH als ein Hort der Sittenwidrigkeit erkannt worden zu sein. Wer dabei an Schlüpfriges denkt, liegt falsch. Im Finanzministerium wurde so eklatant gegen rechtsstaatliche Prinzipien verstoßen, dass ausnahmsweise ein BGH-Senat zu dem unter Juristen höchstmöglichen Schimpfwort griff. Schlimmer als im Urteil über die rechtswidrige Behandlung des Bodenreformlandes in Brandenburg geht's nimmer und das spricht sich rum.

Das Oberlandesgericht Brandenburg (OLG) muss nun nach den strengen Kriterien des BGH die Verjährungsfrage entscheiden. Viel Spielraum hat es nicht mehr und in einem Schreiben an das Finanzministerium sehr deutlich gemacht, dass es ein Mediationsverfahren, also eine Art Schlichtung, für sinnvoll hält. „Ein wesentlicher Teil der Rechtsfragen“ sei mit dem Spruch des BGH, bei dem es nur noch um die Beurteilung von Verjährungsfristen ging, „bereits geklärt“, schreibt Herr Kahl, der Präsident des OLG. Das ist dann schon ein deutlicher Wink mit dem richterlichen Zaunpfahl. Bislang lehnt das Finanzministerium eine solche Mediation ab.

Auch der Petitionsausschuss des Landtags hat sich inzwischen umfänglich mit dem Fall beschäftigt. Damit wird er auf Antrag der Opposition wohl Gegenstand einer öffentlichen Debatte im Plenum des Landtags. Insbesondere die Grünen sind stark motiviert, die ganze Angelegenheit jetzt so lange voran zu treiben, bis aus ihrer Sicht der Konflikt befriedet ist und weitere Risiken entfallen. Denn das Land Brandenburg wäre, sollte es Schadensersatz freiwillig oder durch Gerichtsentscheid zahlen, verpflichtet, auf die Summe erhebliche Zinsen zu zahlen. Das finanzielle Risiko der öffentlichen Hand steigt also laufend weiter an.

Niedner hat schon einige Finanzminister kommen und gehen sehen. Geredet hat mit ihm bislang nur einer, der sehr regelmäßig in Potsdamer Restaurants anzutreffen war und dort von dem Bayer erkannt und angesprochen wurde – Rainer Speer. Den hat er dann auch gehen sehen, bevor es zu einem wirklichen Gespräch kam. Sonst haben viele Brandenburger Politiker mit dem Mann schon gesprochen und viele haben ihm auch Unterstützung angeboten. Aber keiner hat es bislang geschafft, den Beamtenapparat im Finanzministerium umzustimmen.

Niedner wäre zuzutrauen, dass er, schon der Steuer wegen, etwas stiftet für einen guten Zweck. Vielleicht steht dann irgendwo auch eine Gedenktafel mit seinem Namen und wie bei seinem Urahnen Conradus ebenfalls mit einem Spruch aus dem Johannesevangelium: „Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen“ würde gut passen zu Niedners Teil der Geschichte und den vielen Vorfahren, die als Pastoren im Erzgebirge lebten. Niedners Vater Hans Heinrich war übrigens Regierungsdirektor in München und Berlin. Das hätte den Potsdamer Ministerialbeamten vielleicht auch als Warnung dienen können.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false